2016/08/09

この特集の最後に、康本雅子さんへのインタビューを公開します。康本さんはこの公演では踊らず、振付家に徹していました。康本さんの目から見た“dialogue without vision”はどんなものだったのか、その発端から公演後のご自身の変化まで、丁寧にお話ししてくださいました。(1)(2)と合わせて、お楽しみください。

今回、BONUSがこの公演を取り上げている最大の理由は、ぼく自身が公演を拝見して、すごく面白かったというか、すごく考えさせられたところにあります。

すごい面白いって感想はあんまりなかった、けど。けっこう頭にクエスチョンマークの浮かんでいる人が多くて。まあ確かに、全然エンタメ性もないし、もちろん見にくるくらいのお客さんだから、ただただわかりやすいものを求め来ているわけではないにしろ、結構私は空気感で受け取ったのは、「ああ、みんなクエスチョンだなあ」と。どう感じていいかわからないんだろうなという雰囲気はありましたね。

ボクはその、どう感じていいかわからないということでいうと、普段、自分が「同じ身体性」を共有できるダンサーや役者たちばかりを見てきたのだ、と思わされたんです。

木村さん自身が。

はい。逆に今回は、自分とは異なる身体性をもった見えない人が目の前でパフォーマンスしていました。すると、いつもと違って、パフォーマーの内面で何が起こっているのかがすぐに読み取れなかったんです。その「読み取れなさ」が今まで見たことのない新鮮な舞台を観ているという気持ちになって、そこがすごく面白かったんです。最初に、田中さんからこういうアイディアがあるんだけど、と聞いた時は、康本さんはどういうことを思ったんですか?

最初は人選間違ってないかな? みたいな。なんで私に来た? という。今までやったこともないし、接点もないし。特にX(かける)テクノロジーってあったじゃないですか。例えば普段も映像とか使って舞台やってるならまだしも、そういうのを全くやっていないアナログな自分になんできたのかなっていうのは本当に驚きで。でも、純粋にすごく楽しみでした。関わったことのない世界だし、自分の作品作りというわけでもないし、楽しみでしたね。変に気構えることもなく、自分はこのフィールドに関してはずぶの素人っていう感覚で、参加すると。変に先入観も持たずに。

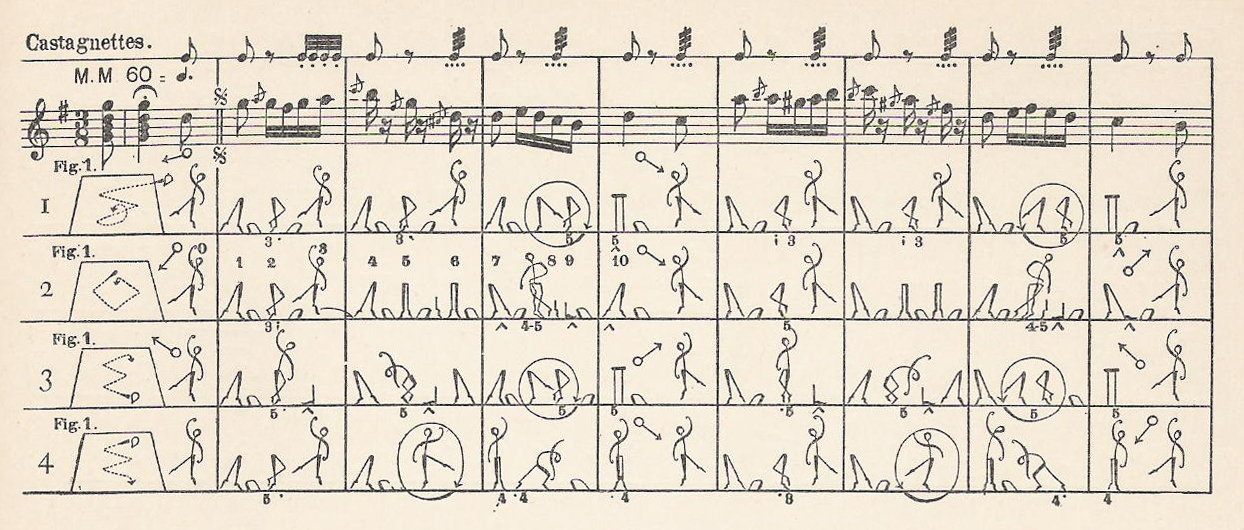

最初のWSの準備体操

初日のワークショップで視覚障害者の人たちと会って、そのときにまずどんなことを感じました?

初日のとき、ほぼ全員が女性で、しかも年齢の高めの女性が多くて、初日から割とずかずかコンタクトインプロとかを始めてみて、みなさん意外と動くということ自体にはそんなに抵抗はないな、という感触を受けました。やっぱり中途(失明)の方が多い。するとその方たちは「ダンス」のイメージをすでに持っているんですね。それはまず外さなきゃいけないと思いました。でも、それは見えているひとも同じですよね。一般のひと向けにワークショップをやるときも、コンテンポラリーを知らないひとがほとんどの場合、いわゆる「普通のダンス」という概念を壊すとこから始めるんですがそれと同じで。で、その時、林さんという全盲の方がいたんですが、たまたま私が組んでやった時に、こんなに動くんだ! っていう。

見えないから移動範囲が狭いというかそんなことはなかった。ということですか?

結構付いてきてくれて、「あ、楽しんでくれてる」という感覚はすごくその時思いましたね。

先日、田中みゆきさん主催で出演者の方達とパーティを行いました。そこで話題になったのですが、康本さんと踊ると「ここまで体を動かしていいんだ」という風に体を動かす「枠」のようなものが広がって動かすのが楽しくなっていった、ということをメンバーの一人がお話してくれました。

男性のダンサーにも一度稽古に来てもらったんですけど、その時にも彼と組んだことですごく広がったという意見はありましたね。

案外、見えるか見えないかは、気にならなかった?

そうですね。結局、個人にかえるな、という。本当にそれに尽きるなと。逆にいうと、第一関門はみんな簡単にクリアしたんです。ここまで動いていいんだ、ということでみんなクリアしてくれたんですけど、こんなに動けるよっていうことを見せたいわけではなかったので。田中さんとの話し合いの中でもすごく大事にしていたのはそこの部分で。「目が見えないのにこんなに自由に動けるんだよ」っていうことを見せたいわけでは絶対ないので、みんながそこだけに意識を集中して、楽しんでくれるのはいいんだけどそこを到達点にされてしまうと、それは違うかなっていうのがあって。そこから先は個人の問題で、いかに動くかというよりかは、どう人に対して接していくか、ということを見せたかった、というのがあるので「大きく動く」というのはワークショップの最初の段階ではやるけれども、あくまでも到達点ではないという。人とどう接するかっていうのは見える見えないには関係ないじゃないですか。

そうですね、どんな条件があってもそこは外せない。

私が一番初めにまず持ってた勘違いとして、視覚情報がないからもっとダンスというものに対してイメージがない、もっと自由に思ってくれるかなという認識があったんですね。でもそれはそんなことなくて、皆さんすごく言葉で世界を構築しているから、見えないがゆえに、抽象世界がないじゃないですか。

見えない人は見ることの代わりに情報で言葉で世界を知っているという意味では、結構言葉にとらわれることはあるかもしれませんよね。

加藤さんとかは本当に私の頭の中よりも理路整然としていて、私が出はけのルール説明にしどろもどろになっていたら、「舞台の四隅に番号つけりゃいいじゃん」みたいな。ああはい、そうですね、みたいな。しかし何しろ抽象概念がないので、ダンスという一番抽象的なことをしてもらうのに、どう言葉だけで説明すればいいのか。見せることはできないし、そんなところが歯がゆいところではありましたね。

最初のワークショップのときから、コンタクトインプロをやろうというのはあったんですか?

最初に田中さんと打ち合わせした時に、それしかないんじゃないですかって、私が。

コミュニケーションの問題を扱いたいということなんですかね。「こんな動きができるよ」っていうダンスも作ろうと思えば作れるだろうけれど。

私自身は実はコンタクトインプロって苦手で、ほぼやったことないんですよ。そういうワークショップに参加しても苦手意識で終わるくらいで、あと見るのもそんなに好きじゃないのと、見て面白いって思ったこともそんなになくて、ダンサー同士がコンタクトインプロをやるとだんだん物に見えてきてしまうというか、どうにでも動ける人達を見るとこちらの気持ちは動かなくなってくるような。

体操に見えるというか?

うん、ちょっと体操ちっくに見えてしまう、アクロバティックにこんな動きあんな動きができる、というところに落ち着いてしまう気がして、そうじゃないものとしてコンタクトインプロをやってみたかった。そして彼らなら、そうじゃないコンタクトインプロにこそふさわしいと思ったんです、見た目の派手さ、面白さではなくて。例えば、ダンサー同士なら異性とか関係なく相手に触れてしまうけれど、本当はそう簡単なことじゃないから、もっと相手を確かめたい、確かめてから触りたいとか、どっちかというと触る前からどうやって相手に触れていくか、もしくは触れないのか。たぶんいろいろ対話があるじゃないですか、向き合うだけじゃないかもしれない。多様性を出したいなと思っていて、そこは自由にやってほしいと思ったんですけど、いかんせん、見たこともないから「自由といわれても」と、まずなりました。最初の壁を越えたとき、「ああ、面白くなりそうかも」と思いつつも、なんとなくそれがルーティーンになった時にあとはそれは個々の問題でどこまでさらけだすというか、やっぱり冒険していくことだと思うんですよね。なんとなく、こういうことでいいんだよねって、なあなあでやってしまうのではなくて、毎回違う発見を自分の中で発見して欲しいという思いがあって。それは難しいところでしたね。

稽古で、そのために具体的に実践してみたことは?

みんなが慣れてしまってきたときに初心にかえるという意味で、「手だけでやってみよう」っていって。手だけだと例えば払うとか、仲良くやるだけじゃないやり方、振り払うとかちょっと乱暴にできるじゃないですか。だから手だけでちょっとやってみて、もっとこういう対話もある、こういう関係もあるということをやってみたりとか。私が全員と組むのは時間的にも限られていたので、私がみなさんと組むときはあえてなにもしないとか、ちょっと意地悪したりしてましたね。ただ、いろんな対話があるって頭では理解していても、それをやりたくなるかどうかは本人の問題だし、無理に何かをさせるのもどうなのかな、と。「こういうのもありますよね」って無理に引き出すのは、ちょっと彼らに対しては違うかなって思って。今回は、私の作品ではないし彼らの主体性を大事にしたかったので、どこまで要求すればいいのかっていうのは、難しい問題でした。

稽古から本番へ

稽古は何ヶ月くらい行ったんですか?

2015年の11月に確か最初のワークショップがあって、次が12月あたまかな。確か、12月中には出演者の人を決めて、本格的にやり始めたのは12月末から。ほぼ毎週東京に来て。

短い、といえば短い。

最初、短いなと思ったんですけど、やっぱり6名なので、なんとなくマンネリ化してくるというのもあるし、スキルを磨くというのならどんどんできるんですけど、今回はそうじゃないので。みんなのスキルどうのこうのではないので、なんかまあちょうどいい回数だったのかなと。あれ以上練習したところで、どうだったかなーっていう感じはありますね。

インプロビゼーションに必要な、その場で考えたり、その場で見つけたりする力が減退してきてしまいますもんね。

みんなでもなんとなくこんな感じっていうのがみえてきたりして。だからあえて、時間を短くしてちゃっちゃと相手を変えたりとか、そういうバリエーションをつけたりしましたよね、最後の方は。

実際4回くらい上演があったんでしたっけ。康本さんからみて、どんな印象がありますか?

4回ともそのペアを変えたのでどれも比べられないようなものには、なったかなあと思うのですが、すごく面白かったのはリハーサルのときで。

その話、田中さんから聞いて、とっても見たくなりました。どこが面白かったんですか?

まず出会わなかったんです。出会わなければならない二人が延々と出会わない。あんな狭いステージの中でだいたいみんなさくっと出会えるのにまず出会えないという。探すっていう。それは完全にもうドキュメントというか、即興の妙なので、そのすれ違う感じが面白味につながっていたかなあとおもいます。すれ違っちゃうのが、つまらなくなるときもきっとあるんですけど、うーん。むずかしいですね。コンタクトできていないところが面白くなるのって何ですかね、なんでしょう。なんで面白くなるんだろう。

見える人だと「出会わない」パターンって基本的にはないじゃないですか。相手が見えてしまっているから。すんごい意固地になってもう「お前は知らない」とならない限りは、そうやっても、シアトリカルなわざとらしい感じになるでしょうね。

そうですね、非常にわざとらしくなってしまうでしょうね。

とすると、見えないからこそそういう出会い損ないがあるんだろうけど、それでもなにかそこにいい悪いがあるっていうのが面白いなあ。

たぶん見えない人たちがそこで焦らなかったのが、いいのかなって。本番前に田中さんからも言ってもらっていたんですけど、何が起こっても間違いはないし、失敗なんてないし、ちょっと見える人も目をつむっている状態だったので、そこが会わなかろうがぶつかろうが当たり前のことだし、だから「ちゃんとやらなければいけない」って考えは完全に捨ててくださいというようなことを最初から伝えていたので、みんなの中で「やばいやばい」みたいなのは多分なかった。落ち着いた感じでなんとなく研ぎ澄ませながらどこだろう、どこだろうといったのが良かったのかなとおもいますね。

そういうハプニング見たいですけどね。なかなかそうはならないですもんね。

そうなんですよ、こなれてくるとハプニングが起きず。でもそうですね、やっぱりちょっとしたハプニングまでいかないけど、あ、あの人困っているとかなんかこうこうくるのか、という驚きがやってる人たちの中で見えると、見てる方も面白いですね。やってる人たちもドキドキしてないと、なんか緩く見えちゃう。

実現しなかったアイディア、この公演で得た「変化」

ところで田中さんにお聞きしたんですが、上演の最終部をどうするのか、また観客との関係をどうするのかという話題が出た時に、コンタクトインプロビゼーションをお客さんにも参加してもらう形でやってみてはどうかという案があったらしいですね。

私がそういったんですけど、

本番では実現しなかったわけですが、康本さんとしては、どういう狙いがあったんですか?

観客の方もやってみないとわからないんじゃないかなと。自分も見えないみなさんとやってみたときに、目を閉じたらすごい面白くて、見た目どうだったかはわからないんですけど、自分の中ではすごく面白かったんですよね。目をつむって誰かとずっと対話するってないじゃないですか。普段。だから結構えんえんと出来てしまって、汗だくになるくらいやってたんですけど。もしやりたいなってちょっとでも思う人がいたら、やってもらって、それが別に見世物にならなくてもいいし、上演とわかれていてもいいんですけど、「おまけ」みたいな感じでやってみたらどうなのかなあって。特にオープンスペースだったので。劇場だと少しむずかしいんですけど。

アイディアとしてはわからなくもない、というか一人の観客としてぼくには舞台での出来事にわかりがたさがすごくあって、そのわかりがたさが新鮮だったのではありますが、「このわかりがたさからさらにもう一歩進められるならば、どうしたらいいんだ?」って気持ちにも、確かになりました。もっと広い視点からいうと、観客のあり方を切り替えていくアイディアのように思うんです。観客というのは舞台で起こっていることを外側から眺めて「よかった」「悪かった」とジャッジすればいいのだという、そんな観客像だけじゃないような気がするんですよね。もっと違う観客のあり方があってもいい。そういう意味では、そういう「参加型」の案自体はすごく面白い。例えば「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」みたいな、真っ暗闇の中で一時間すごすという体験には他にはない感動とか驚きとかがありますよね、ただ真っ暗闇に1時間過ごすだけといえばそうなんですけど、「本当に知らない世界がある!」って感じることがある。今回は、それを選ばなかったにしても、参加型のスタイルというものを作家たちがもっと模索してもいいですよね。

出演者の人々が特にアナウンスもせず観客に出てって手を差し伸べたりすると、乗ってくるお客さんもいるかなと思ったんですよね。勿論乗れない人もいる。でも、そんなシチュエーションだったら、ただ見ているよりドキドキするわけじゃないですか。「なんか、これ自分できるの?」とか思ったり、「あなたもですよ。やりますか?」って言われる気がしたり。いかんせん思いついたのが劇場入りしてからだったので、今回は田中さんと話し合ってじゃあなしで、ということにはなったんだけれど。そうはいってもじゃあワークショップで別の日にやればいいじゃん、というとそれはまた違うかな、と。「ワークショップとしてこういうことをやります、じゃあ来たい人来てください」って、どのくらいの人がくるのかっていう、やっぱりあのパフォーマンス見た流れで、「あ、自分も入っていくんだここに」と思わされる、そんな「ひとつなぎ」でやるから意味があると思ったんですよね。

そうか、それは面白いですね。自然に、「じゃあ」って手を差し伸べられて、「やるっきゃないかー」といってやる方が、体験として濃密かもしれないですよね。

田中さんの考えではじゃあそこで自分が行くか行かないかというのではない考えさせ方、田中さんは私だったらそこへは絶対行けない、行かないって言ってたんで、勿論そういうひともいるし、自分のことはおいて、単純に見て考えたいという人も勿論いるだろうし、どっちが正解ではないんですけど、そういう案もありましたね。

上演としては実現しなかったアイディアかもしれないけど、お話を聞けてそれがこうして文字に残るのであれば、なんだろう、B案として残せると思うんですよね、このB案を何か手がかりにして誰かが次の何かを実行するとしたら、今回こういうお話を伺っておいてよかったということになるように思います。僕よく思うんですが、上演って舞台で公演をうって3回くらい上演するときって、完成版をみせるわけですが、完成版の周りにいろんな採用されなかったアイディアが残った状態で結晶していると思うんですよね。採用されなかったアイディアも面白いものだったのではないかって、よく思うんです。とりわけ今回の企画は本当に色々とチャレンジをなさっていたと思うんです。そういう意味ではこういうアイディアもあった、ああいうアイディアもあったということ自体が、この企画の豊かさが感じられるというか、そういう話を聞けると、すごいいいなあと思います。

3人でやってはどうかというアイディアもありました。ずっと2人、2人、2人でやってたんですけど、「3人ではできないのかなこれ」というアイディアが舞台監督さんの方からでてきて、稽古で一回やってみて、3人は3人で男だけとか女だけってざっくりと分けると、「それはそれでありだね」っていう雰囲気にはなったんですけど、本番では、わかりやすく2、2、2でやりましたね。

確かに、いろんな形が可能性としてはありますよね。さて、最後に、この公演を終えて、この公演を始める前と康本さんの中で何か変化ってありましたか?

すっごく日常的なことでいうと、あの、見えない、視覚障害者の方が歩いていて、これは稽古期間中に起きたことなんですけど、なんか人間ずっと考えているとそういう人を見つけるというか、普段は見えていても視界に入らなかったんですね、やっぱり人間って考えていることしか見ないので、稽古するようになってから、杖ついている人とか日常的にすごく見かけるようになって、前だったら大丈夫かなって見守って終わりだったのが、明らかに今困ってるよねと分る場合にはすっと話しかけられるようにはなりましたね。

それはシンプルだけれど、とても大きな変化ですね。

前だったら「あ、どうしよう、でも余計なことかもしれないしな」ってうだうだ考えて躊躇していただろうけど、視覚障害者の方と稽古でご一緒するようになって、変わらないんだなという当たり前の部分にも気づかされたので、変に身構えることが減りましたね。これが視覚障害者の方だけでなく、いろんな人に対してそうなれればいいと思うんですけど。例えば、あるイベントで脳性麻痺の方だと思うんですがいらしてて、介助の方も隣にいたからまあ話しかけにくいんだけど、でもそういう時にふと思いました。介助の人がいようがいまいが普通に話しかけられたら。あ! みたいな感じでもなく福祉的な目線でもなくただ普通に接する。

車椅子の人もこんなに踊れるとか、ダンサーになれる、みたいな公演もあるわけですが、本公演では出演者それぞれの等身大の身体性が見えてくるような時間が生まれていた。そういう意味ですごくいい公演だったなあと思っています。

自分でやってたときなんて思ったんだっけなー、普段だったらこんな触り方はしないなとか、やっぱりコンタクトインプロっていう形でやったんですけど、社会的にはこういう対話──対話ですよね私と彼らが稽古でやっていたのは──、対話っていっても言語化は絶対できないわけで。自分の境界と相手の境界が「にょわ~ん」ってわからなくなるような瞬間っていうのがあって、それがすごく心地よかったり、違和感を持ったりするんですけど、そういうなんていうのかな、本当に「体で今、この人と関わっている」という感覚っていうのは、わたしにとってはすごく面白くて、自分はやっぱり視覚を閉じている状態だから、ものすごく皮膚全体で感じようとする、研ぎ澄まされるというか、皮膚全体で感じる体験、「いつも過ごしている感覚とちょっと違う次元に行く」体験っていうのは、見えている見えていないに関係なく、なんていうか社会的な人間である自分を捨てられるっていうか、普段仕事をしているときの自分、家に帰って妻や母になってるときの自分、ていうふうに生活していると無意識に役割を演じているところがあるから、毎日がどうしようもなくルーティーンで、そういう部分をとっぱらったところ、何の役割でもない、誰々さんですらない、ただただ一体の動物である瞬間というのがすごく心地よくて、私にとってはそういう時間が非常に大事なんだな、と思いましたね。

先日の出演者さんたちのパーティで、ある人がコンタクトインプロを通して自分の中に起こった変化のひとつに「感覚が敏感になった」ことをあげていました。見えない人もダンスを通して日常とは違う次元に行けるということがあるわけですね。マッサージのお仕事をされているという方だったんですが。 そもそも他人の体に接触するプロなんだと思うけど、それでもやっぱりあの公演を経た後だともっとデリケートに他人の体について触れるデリケートに施術できるようになったっていう話があって、ダンスの力にはそういうところがあるのかなと思いました。

それは嬉しいですね。参加したみなさんが自分の中でフィードバックできた部分があったのならば、本当にそれだけでもやってよかったと思いますし、作り手の側だけで拵えあげた独りよがりのものにはなっていなかったということは、こちらとしては非常に嬉しいです。